Siempre, en el inicio de cada año, sentimos renovada la esperanza, esperando que en el futuro las cosas vayan mejor que en el pasado. La segunda virtud teológica siempre ha sido celebrada y «acariciada» por los pontífices de la modernidad de diferentes maneras y en diferentes contextos, pero siempre con análoga intensidad espiritual.

En su segunda encíclica del 30 de noviembre de 2007, el Papa Benedicto XVI escribe sobre la esperanza cristiana que no es individualista, sino comunitaria, que confía siempre y en todo caso en la ayuda de Dios:

«En la encíclica Spe salvi puse de relieve que la oración y el sufrimiento, juntamente con el obrar y el juicio, son «lugares de aprendizaje y de ejercicio de la esperanza». Por tanto, podríamos afirmar que el tiempo cuaresmal, precisamente porque invita a la oración, a la penitencia y al ayuno, constituye una ocasión providencial para hacer más viva y firme nuestra esperanza”.

Así es como el mismo Papa resume el significado de la esperanza cristiana, durante la misa del miércoles de ceniza del año 2008, el 6 de febrero. La oración alimenta la esperanza, entonces cuando rezamos estamos siempre y en todo caso ejercitando y aplicando la esperanza. Y no podríamos vivir sin esperar que nuestras oraciones sean respondidas. Nochebuena del año 1989. Ángelus al mediodía. Juan Pablo II le da a la esperanza un sentido «activo», de participación.

En esta vigilia de Navidad, un sentido de espera llena el corazón de los cristianos y de toda la Iglesia. Es una espera llena de esperanza. Nos preparamos para acoger a Cristo que viene a nosotros como Salvador del mundo. Sabemos que viene con un poder espiritual capaz de transformar y renovar el universo. Por esto, tenemos la certeza de que nuestra esperanza no quedará defraudada: Cristo mismo se hace garante de su definitivo cumplimiento. Sin embargo, quiere hacernos participar activamente en la obra emprendida con su venida al mundo: quiere que en la redención colaboremos también nosotros. El creyente espera todo de Cristo, y a pesar de ello se esfuerza como si todo dependiese de sí mismo. Esta es la esperanza que debe animar al cristiano en el esfuerzo diario de adhesión a los valores evangélicos. El mundo está sediento de esperanza. Se siente oprimido por muchos males y afligido por numerosas pruebas. Por todas partes se encuentran los dramas de la miseria y las tragedias provocadas por las pasiones humanas. A los deseos de paz se oponen las rivalidades, las guerras y los conflictos de todo tipo. Las peticiones de una justa repartición de las riquezas hallan la resistencia de la prepotencia y del egoísmo. El sacerdote; hombre de la esperanza, estimulará todos los esfuerzos de buena voluntad, pero tenderá sobre todo a desarrollar en torno a sí la esperanza que no falla (Rm 5, 5), es decir, la que se dirige a Cristo y lo espera todo de él.

La esperanza que se dirige a Cristo y confía en él pasa a través de sus heraldos, hombres de Dios que dan testimonio de esa esperanza que es el mismo Cristo. En los turbulentos años 70, dirigiéndose a las jóvenes generaciones sedientas de esperanza en un mundo mejor, el Papa Pablo VI habló de Jesús como el verdadero «hombre de esperanza». Era el Domingo de Ramos del año 1972, el 26 de marzo. El Pontífice recordó la duda que se agitaba en el pueblo de Galilea: ¿era Cristo realmente el Mesías o no? …

Si leen el Evangelio, verán que el drama de Jesús se desarrolla en torno a esta alternativa. No sólo de Jesús, sino del Pueblo; y no sólo de ese Pueblo, sino de toda la humanidad; nuestro propio drama, el de nosotros que estamos aquí; el del mundo de hoy y de mañana; porque en este drama se decide si Jesús es verdaderamente el enviado de Dios, si Él es el Salvador del mundo, si es el nudo en el que se concentran y resuelven todas las cuestiones vitales del hombre, de cada hombre de nuestro planeta. Pues bien, recuerden la escena de Jesús entrando, en ese día, que conmemoramos y revivimos hoy, en Jerusalén, rebosante de gente que viene de todas partes de esa fatídica tierra, y con los gritos del pueblo, primeros y más animados el de los jóvenes, es reconocido y proclamado, Sí, es el Mesías, el hijo de David, el hombre de la esperanza pasada y futura, el hombre central, el hombre fundamental, el hombre que totaliza en sí mismo el destino de la historia humana, el que revela y cumple las profecías del pasado y del futuro; el hombre-Dios de nuestra salvación.

Pero el magisterio de la Iglesia también ha visto y cultivado la esperanza en los acontecimientos terrenales. Era la sexta Navidad de la guerra cuando el Papa Pío XII, en su radiomensaje de Navidad de 1944, habló de una aurora de esperanza, que le llevó a vislumbrar el final del conflicto…

¡Bendito sea el Señor! De los lúgubres gemidos de dolor, del mismo seno de la angustia desgarradora de los individuos y países oprimidos, surge una aurora de esperanza. En una creciente multitud de nobles espíritus, surge un pensamiento, una voluntad cada vez más clara y firme: hacer de esta guerra mundial, de esta conmoción universal, el punto a partir del cual se iniciará una nueva era de profunda renovación, el reordenamiento total del mundo. Así, mientras los ejércitos siguen esforzándose en batallas mortales, con medios de combate cada vez más crueles, los hombres de gobierno, los representantes responsables de las naciones, se reúnen en conversaciones, en conferencias, para determinar los derechos y deberes fundamentales, sobre los que debe reconstruirse una comunidad de Estados, para trazar el camino hacia un futuro mejor, más seguro, más digno de la humanidad.

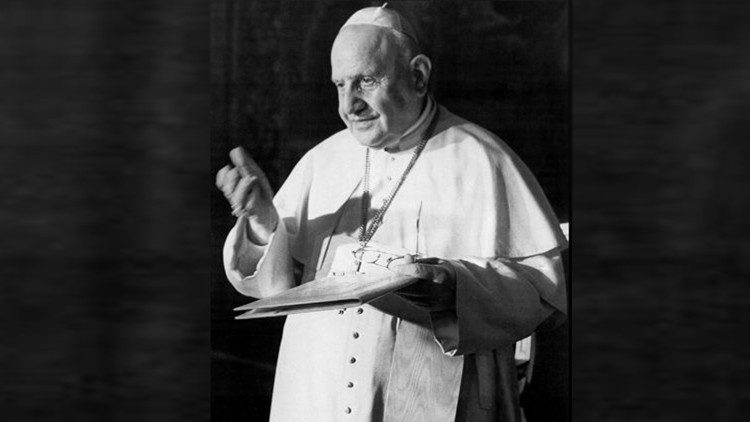

¿Y qué, si no la esperanza de un futuro más seguro, más digno y más brillante para la humanidad y para la propia Iglesia, impregnó las palabras de Juan XXIII en la apertura del Concilio? Una esperanza de futuro que filtraba de la misma voz del pontífice, en la que se podía «oír» su sonrisa, la esperanza del amanecer de nuevos tiempos… 11 de octubre de 1962:

Queridos hijos, escucho vuestras voces. La mía es una voz sola, pero resume la voz de todo el mundo; el mundo entero está representado aquí. Se diría que incluso la luna se ha apurado esta noche – ¡obsérvenla en lo alto! – que mira este espectáculo. Nosotros cerramos un gran día de paz; de paz: «Gloria a Dios, y paz a los hombres de buena voluntad». Repetimos a menudo este deseo y cuando podemos decir que el rayo, la dulzura de la paz del Señor nos une verdaderamente y se apodera de nosotros, decimos: «He aquí una muestra de cómo debería ser la vida, siempre, durante todos los siglos, y de la vida que nos espera para la eternidad» (…) Continuemos, pues, amándonos, amándonos así, amándonos así, mirándonos así en el encuentro, para captar lo que nos une, dejando de lado eso -si es que lo hay- eso que nos puede tener en dificultad. Nada: ¡Fratres sumus! La luz que brilla sobre nosotros, que está en nuestros corazones, que está en nuestras conciencias, es la luz de Cristo, que verdaderamente quiere dominar todas las almas con su gracia. (…) Pertenecemos, por lo tanto, a una época en la que somos sensibles a las voces de lo Alto: y queremos ser fieles y mantener la dirección que el bendito Cristo nos ha dado.

Y sin embargo, a pesar de esa esperanza, que se limitaba ciertamente a un optimismo fácil, el mundo actual, probado en particular por la dura experiencia de la pandemia, parece desprovisto de horizontes, definitivamente sin esperanza. Fue de nuevo el Papa Benedicto XVI, en la apertura de la asamblea eclesial de la diócesis de Roma dedicada al tema «Educar en la esperanza», quien indicó el problema y también la solución. Basílica de San Juan de Letrán, 9 de junio de 2008:

En la sociedad y en la cultura de hoy, y por consiguiente también en nuestra amada ciudad de Roma, no es fácil vivir bajo el signo de la esperanza cristiana. En efecto, por una parte, prevalecen actitudes de desconfianza, desilusión y resignación, que no sólo contradicen la «gran esperanza» de la fe, sino también las «pequeñas esperanzas» que normalmente nos confortan en el esfuerzo de alcanzar los objetivos de la vida diaria. Hay una sensación generalizada de que han pasado ya los mejores años tanto para Italia como para Europa, y que a las nuevas generaciones les espera un destino de precariedad e incertidumbre. Por otra parte, las expectativas de grandes novedades y mejoras se concentran en las ciencias y las tecnologías, y por consiguiente en las fuerzas y los descubrimientos del hombre, como si sólo de ellas pudiera venir la solución de los problemas. Sería insensato negar o minimizar la enorme aportación de las ciencias y tecnologías a la transformación del mundo y de nuestras condiciones concretas de vida, pero asimismo sería miope ignorar que sus progresos también ponen en manos del hombre enormes posibilidades de mal y que, en cualquier caso, no son las ciencias y las tecnologías las que pueden dar un sentido a nuestra vida y las que pueden enseñarnos a distinguir el bien del mal. Por eso, como escribí en la encíclica Spe salvi, no es la ciencia sino el amor lo que redime al hombre y esto vale también en el ámbito terreno e intramundano (cf. n. 26). Así nos acercamos al motivo más profundo y decisivo de la debilidad de la esperanza en el mundo en que vivimos. En definitiva, este motivo no es diverso del que indica el apóstol san Pablo a los cristianos de Éfeso, cuando les recuerda que, antes de encontrarse con Cristo, estaban «sin esperanza y sin Dios en el mundo» (Ef 2, 12). Nuestra civilización y nuestra cultura, que también se encontraron con Cristo ya desde hace dos mil años y, especialmente aquí en Roma, serían irreconocibles sin su presencia, sin embargo, con demasiada frecuencia tienden a poner a Dios entre paréntesis, a organizar la vida personal y social sin él, y también a considerar que de Dios no se puede conocer nada, o incluso a negar su existencia. Pero, cuando se excluye a Dios, ninguna de las cosas que de verdad nos apremian puede encontrar una colocación estable, todas nuestras grandes y pequeñas esperanzas se apoyan en el vacío. Por consiguiente, a fin de «educar en la esperanza», como nos proponemos en esta Asamblea y en el próximo año pastoral, es necesario ante todo abrir a Dios nuestro corazón, nuestra inteligencia y toda nuestra vida, para ser así, en medio de nuestros hermanos, sus testigos creíbles.